SOLO Y SU ALMA

Ricardo Chávez Castañeda

|

|

Vagando alrededor del mundo, por centurias, solo y su alma. Siempre solo y su alma hasta que al camino del mundo le salieron dos caminos.

—Por aquí —dijo solo.

Pero alma, que ve más allá del horizonte, adivinó que aquella era la ruta de la perdición.

—No, por acá —dijo alma.

Y, sin embargo, solo, que sabe leer los rastros en la tierra, vio que esa senda no era para ser caminada por nada que estuviera vivo.

Tercos los dos, solo se fue sin su alma —o sea, desalmado— por la ruta de la perdición y, por el otro camino del mundo, alma se fue sola, o sea desolada, sin dejar huella en la tierra. |

| |

Ladrón de niños

Ricardo Chávez Castañeda

|

|

Federico Frey pudo advertir antes la existencia de ese libro que venía firmado con su nombre pero que él no escribió. Cuando se acercó a la librería del aeropuerto tenía la mirada vaga de quien se ha acostumbrado a vigilar con detalle ya no el mundo sino el continuo deterioro de su propia cabeza. Paró frente al cristal sin desencorvar la espalda ni hacer nada por recomponer su reflejo, extrajo unos lentes oscuros y ocultó así los ojos también suyos que lo interrogaban desde el escaparate, y luego prosiguió con su caminar dejando del otro lado del vidrio las novelas que ociosamente dominaban la mesa de novedades con un cintillo aparatoso “Para los que padecen, para los expulsados de su propia alma. La obra maestra de Frey”.

….. Es lo perturbador en ese tiempo verbal propio de lo que no sucedió, el “hubiera”, la conjugación de la irrealidad. Si Federico Frey hubiera reparado entonces en el libro, ¿qué habría acontecido? ¿Habría cambiado el hecho fundamental de que él no lo escribió? ¿Cuál es la esencia de un episodio: su secuencia o su desenlace? Quizá este desvarío pueda resumirse en una pregunta: ¿el pluscuamperfecto “hubiera” multiplica de verdad las direcciones de un evento o sólo ofrece atajos para llegar a la misma mesa fría, a la venda tensa sobre los ojos y al tarareo cada vez más audible de alguien que se aproxima?

….. Federico Frey tuvo una segunda oportunidad al llegar a su casa. Desde la ventanilla del Mercedes vio una docena de periódicos en el jardín que exageraban una ausencia ni siquiera de quince días. Ignoró los periódicos de fechas recientes al atravesar la verja y levantó uno amarilleado por el sol, el que parecía más viejo y por tanto inofensivo ya, lo puso bajo el brazo y así entró en la casa antigua de dos plantas, piso de duela y muros gélidos como las paredes de un ataúd. Dejó la maleta junto al perchero y fue a descorrer las cortinas. No había allí dentro ningún indicio para identificar la residencia de un escritor. La austeridad tenía algo de pueril, como esos dibujos infantiles que reducen una casa a un par de ventanas y una puerta; sucedía similar con la estancia, se hallaba contraída a sus elementos mínimos: la mesa y cuatro sillas, el sofá y la lámpara de pie. Federico Frey encendió la lámpara, se dejó caer en el sofá y cuando iba a hojear el periódico, cuando inevitablemente iba a topar con el anuncio escandaloso que ocupaba completa una de las páginas centrales exhibiendo la portada del libro y debajo, en letras gruesas, abusivas, la patética leyenda “¡Se acabó el silencio de Frey! ”, él metió la mano en el bolsillo del abrigo y en lugar de extraer los bifocales encontró la hoja plegada que olvidó haber guardado ahí.

….. Veinte minutos permaneció Federico Frey contemplando el dibujo de su nieto. La escena representada ofrecía pocos detalles: una escalera, la balaustrada y, entre los barrotes, las piernas de alguien que descendía. Al pie de la hoja estaba escrita una rima tonta: “Abre los ojos, sigue bajando. Cierra los ojos, sigue bajando” . Pasados los veinte minutos, a las tres de la tarde, sonó la alarma del reloj pulsera y él volvió de su ensimismamiento, se levantó sin abrir el diario y salió de la casa.

….. Federico Frey es escritor. Un escritor contagia a otros como él. Es una lepra. Descarnándose, cayéndose a pedazos, los leprosos se persiguen entre sí. Las manos de Federico Frey descendieron y se quedaron inmóviles sobre la mesa rectangular del Centro Literario. El vio sus propias manos, pero sus manos también fueron vistas por todos los ojos que nunca lo dejan en paz. Él es el maestro; él ocupa la cabecera.

….. Cuando llegó, ya estaban los becarios, silenciosos, respetuosos, y también ya estaba el libro en el otro extremo de la mesa. Pero él miró sus manos y escuchó el primer cuento sin levantar la vista.

….. No eran infrecuentes los largos silencios después de la lectura, así que nadie se sorprendió mientras el silencio no se dobló como una cuchara. La joven de pelo artificialmente rojo había leído más de veinte cuartillas, demorándose adrede en algunos pasajes, satisfecha y aliviada ella al llegar al punto final con el suicidio de su protagonista, pero el mutismo de Federico Frey fue destiñéndola, palideciendo ella de una manera idiota, como si la drenaran, como si este silencio absurdo se la llevara a la boca a cucharazos. Los otros becarios fingían releer el cuento de la joven, hacer anotaciones, y de sesgo miraban también confusos a Federico Frey, veían el cuerpo largo y flaco y viejo de su maestro que, inclinado sobre la mesa, parecía oscilar ante un sitio que se corta y se hunde.

….. Él tenía la boca levemente abierta y por entre los mechones de cabello blanco que le caían sobre la cara podían verse sus ojos cerrados, apretados incluso. No dormía. El malestar había llegado sin aviso, transparente y sólido como un rollo de papel celofán envolviéndole la cabeza. A través de las capas de dolor pudo ver la mano temblorosa de la joven que leía, pudo ver a los otros escuchándola, pero la máscara adherida lo desfiguraba, era capaz de sentir el torcimiento de su nariz y el ensanchamiento de sus labios por la opresión que iba separándolo del mundo. Cuando cedió la asfixia de la manera ordinaria, igual que si metieran una navaja entre su nuca y lo que le ponía aparte, vio el libro.

….. Federico Frey empujó la butaca y se levantó con torpeza, rodeó la mesa sosteniéndose de los respaldos y de la expectación de sus becarios. Lo que había visto y había leído en forma invertida desde su butaca, no era un error. “ Ladrón de Niños ” —impreso con gruesos caracteres en la portada— y, arriba, en la parte superior de ese libro que jamás había visto, su nombre: “ Federico Frey ”.

….. —Quería un autógrafo, maestro...que me escribiera algo —balbuceó uno de los muchachos.

….. Él arrancó la fajilla del volumen y, desde la portada, el rostro de un niño cuyos ojos habían sido cubiertos con una venda, le encaró inocentemente. Frey encontró, en la contraportada, una fotografía suya que no recordó haberse tomado nunca: de espaldas, torciendo la cabeza para mirar al foco de la cámara.

….. —Lo siento —fue lo único que alcanzó a decir para concluir la sesión y salió del recinto llevándose la novela, su novela. |

|

….. Es aquí donde se da el cruzamiento, la primera coincidencia entre los que sucedió y lo que pudo haber sucedido.

….. Que Federico Frey hubiera acudido al Centro Literario intentando modelar a los jóvenes que veía llegar año con año —como decía él, “ellos enfermos, dolorosamente enfermos, y yo resistiéndomeles sólo para verlos marcharse después con sus enfermedades más espesas y eficaces”—, resultó ser una posibilidad que está acabando por ablandarse como una figura de cera abandonada al sol. |

….. El principio fue otro… pudo ser otro:

….. Luego de una difícil visita a su única hija, Federico Frey bajó del avión, llegó por accidente a la librería del aeropuerto y allí supo que acababa de publicar una novela que nunca escribió. Fue una reacción extraña. Comenzó a recoger los libros que ociosamente dominaban la mesa de novedades como si se sintiera avergonzado. (En otra de los ramajes del pluscuamperfecto no hubo tal vergüenza sino novelas cayendo al suelo; a veces el rostro del niño de los ojos fuertemente vendados portada arriba; a veces él mismo mirándose desde la contratapa, y su voz en un ronco y humillado murmullo: “Y el título, Dios mío, el título”)

….. Es posible que otros cauces del “hubiera” desembocaran también - y por eso no tiene caso recrearlos - en la planta alta de la casa de Federico Frey, en su estudio de largas paredes tapiadas con cientos de volúmenes, enfilados estos con un cuidado excesivo, inhumano, una escenografía inverosímil, al igual que los diplomas y las placas honoríficas que se iban extendiendo ostentosamente a un costado de la puerta sin el deterioro del polvo, del sol, de la humedad, de las miradas repetidas. Hasta allí llegó Federico Frey para rendirse a la idiotez de la duda, de la demencia, de buscar entre los manuscritos extraídos del archivero uno que, “Dios mío”, tuviera ese título infame.

….. El teléfono timbró seis ocasiones antes que lo escuchara. No pudo entender nada de lo dicho desde el otro lado de la línea, ni siquiera fue capaz de identificar la voz mientras aquél, conjeturablemente también escritor por la familiaridad con que le hablaba, lo celebró.

….. —¿Por qué te lo guardaste? Es soberbio, Federico, deslumbrante.

….. Después de colgar, Federico Frey permaneció largo rato mirando el libro que seguía en el escritorio, real, inexplicable. “Ladrón de niños”, releyó con una sensación sombría, una mezcla de indignidad y desdicha, y lo abrió.

….. Al día siguiente despertó tendido en la alfombra con un punzante dolor de ojos. Por un momento no recordó lo sucedido la noche anterior. Desde los últimos meses un mal incierto, evasivo como un pez, brotaba durante unos segundos de las aguas profundas de su inconsciencia. De pronto era asaltado por un profundo abatimiento y él yacía inmóvil sin poder pensar, ahogándose, como si tuviera una mordaza en el cerebro. En ese desvalido estupor lo sorprendía a veces la noche. Entonces recogía las quejas de su cabeza como se recobran los restos de un naufragio y aceptaba que se había quedado solo, sin puentes para hacer transitar a nadie hacia sí, excluido de la comprensión y la simpatía, limitándose a sobrevivir hasta la siguiente tormenta.

….. La novela se hallaba sobre el diván, abierta de tanto abrirse. Él la vio pero sus ojos también cayeron sobre las hojas que se extendían a un lado y reconoció su apretada caligrafía. Con manos manchadas, cogió un par cuartillas y leyó la bella descripción de un niño hasta recordar que ya la había leído antes. Cogió libro y fue comprobando que, palabra por palabra, la descripción de las hojas caligrafiadas copiaban fielmente el primer capítulo. ¿Qué diablos intentaba probar? ¿Convencerse de que la novela pudo ser suya? ¿Simular ahora que realmente la escribió?

….. Federico Frey, uno de los Federico Frey en esta danza de los “hubiera”, aún vestiría la ropa del día anterior con que arribó a la ciudad —el abrigo, los pantalones de tweed negros, ahora completamente arrugados, los anteojos tras de los cuales ocultaba su mirada vidriosa y roja—. Éste hubiera llegado al parque después de una noche en un café de veinticuatro horas leyendo y releyendo el libro que no escribió.

….. Sentado en una de las bancas del parque, frente al área de juegos donde un par de chicos descendían por la resbaladilla y una nena morena como el lodo se desplazaba sin gracia en una tosca bicicleta de tres ruedas, miró con indiferencia al niño del pantalón a cuadros que fue a buscar una pelota tras los setos. “Cualquiera de estos pudo estar en la novela”, se sorprendió pensando.

….. Él estaba perplejo todavía. Ya no de la autoría apócrifa sino de los capítulos sin aparente cohesión que iban retratando niños, a uno por vez, en escenas temáticamente áridas aunque de una fineza estilística que al menos el día anterior le hicieron sentir, contra su voluntad, menos afrentado. El primer capítulo terminaba cuando uno de aquéllos salía de una tienda con un enorme pliego de papel que le impedía ver el suelo; otro capítulo cuando aquel huérfano escuchaba desde el interior de un cuarto de baño las pisadas cada vez más audibles. Las descripciones se demoraban exhibiendo con realismo fatigoso episodios comunes de ciertas infancias, una fiesta, una lección de catecismo, la noche de una excursión en el campo; decenas de páginas concentradas en el niño en turno y en la gente que se movía en su derredor. Cada historia se interrumpía antes que nada sucediera pero de capítulo a capítulo se iba restando sutileza. Y entonces uno presentía, por ejemplo, en el grato olor invadiendo la pieza del niño asmático, la inminencia de la desgracia. El penúltimo capítulo del libro, en una atmósfera ya opresiva, concluyó innecesariamente con el golpe en la nuca al chico rubio y, en el último, después del párrafo nebuloso para evocar el desmayo, un niño volvió en sí para escuchar, todavía aturdido, el tarareo de una melodía pueril, y “luego se dejó oír la letra de la canción, familiar, inconfundible”.

….. Así terminaba la novela.

….. —¡Qué intentó hacer! —gritó Federico Frey levantándose de la banca, destemplado por el desvelo, por el dolor de ojos y por una auténtica consternación.

….. Los niños de la resbaladilla y la niña de la bicicleta se volvieron. Por un instante Federico Frey echó en falta al chiquillo de la pelota. Fue un momento; pensó que no recordaba haberlo visto salir de los setos, pero de inmediato perdió el hilo de la idea y se dejó absorber nuevamente por el atrevimiento del autor. Lo pensó así, en neutral, “el autor”, ofendido por su propio desconcierto. Que nadie debía de correr un riesgo así, se dijo a su pesar. Y fue como si estuviera reconviniendo a sus becarios. |

….. ….. |

“Esto no es mío”, pensó entonces, y por primera vez la aseveración tuvo otro significado. Había dado un golpe en la mesa rectangular del Centro Literario, fuera de sí, mientras sus desconcertados becarios lo contemplaba con perplejidad desde sus sillas, sin moverse durante las casi cincuenta páginas que Federico se leyó a sí mismo recodado en la mesa, con la mano en la frente, repitiendo “esto no es mío”, “esto no es mío”. |

Eso se había entercado en farfullar al pasar las hojas, pero el último grito no fue afán por desconocer sino juicio estético, una desacreditación que ya nada tuvo que ver con la fotografía de la contraportada donde él aparecía enmarcado por un fondo negro, indemne él e inaccesible sólo en apariencia.

….. —Lo siento —dijo sin ver a sus becarios, y tomó el abrigo, salió del Centro Literario dejando el libro sobre la mesa, subió en el Mercedes, condujo sin rumbo murmurando que era una infamia—. Es una inmundicia, una inmundicia.

….. Cuando escuchó la voz en el teléfono celular, trató de calmarse. Había dejado el automóvil estacionado con una llanta sobre el bordillo y la portezuela insensatamente abierta.

….. —¿Quien les dio el libro? —preguntó sin abrir los ojos.

….. —¿Don Federico, es usted? —se escuchó del otro lado de la línea telefónica.

….. —¡Quién les dio la maldita novela!

….. —¿Su libro, maestro?… ¿“Ladrón de niños”?

….. —¡Sí, desgraciado, sí!

….. —Usted… usted lo mandó… yo mismo abrí el paquete… la nota decía que estaba terminada y que no lo importunáramos… ¿Hay algo que no le agrade, maestro?…Fue un buen…

Federico Frey colgó.

Cuando escuchó la voz del otro lado de la línea se obligó a calmarse. Había ido hasta los teléfonos del restaurante y desde allí miraba su mesa, el libro, la taza de café colmada por sexta vez durante las últimas dos horas, y vio también el periódico extendido sobre la mesa.

….. —¿Quién les dio el libro? —preguntó con un ronco murmullo.

….. —¿Don Federico, es usted?

….. —¡Quién les dio “Ladrón de niños”!

….. —Usted lo mandó… yo mismo abrí el paquete… la nota decía que estaba terminada y que no lo molestáramos… ¿La ha vis…?

….. Fedrico Frey lo interrumpió.

….. —¿Y sólo les di un libro?

….. —¿Un libro…?

….. —¡Sí, maldita sea! ¿Envié una novela o dos? ¿Hay una segunda parte? ¿Un texto complementario? ¿Otra versión?

….. —No, no, aquí no llegó nada, maestro…aunque me parece una idea excelente, una secuela…

….. Fedrico Frey colgó.

….. De regreso a la mesa, hizo que el camarero se llevara la taza, se metió los dedos bajo los lentes y se frotó los ojos, entonces debió de notar a la pareja que cuchicheaba a su izquierda sin dejar de mirarlo. Esquivando los párrafos iniciales consagrados a la adulación, la reseña del diario fue la que le hizo sospechar de la existencia de un segundo libro. “Una buena obra debe impedir que el lector se recupere con excesiva facilidad. Al virtuosismo mencionado se suma una propuesta formal perturbadora. Federico Frey consigue el aura de extrañeza propia de los grandes libros por el camino inusitado de la sustracción. Restar es crear, dijo Cummings, pero la operación se radicaliza en esta novela al prescindir de los antecedentes; no hay propiamente un principio; no existe desenlace. Si resulta atrevido ahorrarse el deceso presumible de los niños, el hecho de sustraer al ladrón de niños que da título al libro es una licencia escandalosa. ¿Dónde está lo que no está en la novela?, me parece la pregunta torpe pero necesaria, quizá la única pertinente para comenzar a penetrar esta rara escritura que nos infecta, que nos enferma, que nos impide recuperarnos.”

….. La tarde del día siguiente a su llegada, en una reunión inexcusable, literaria sólo en apariencia, coincidieron al menos dos de los posibles Federicos Frey desde sus respectivas secuencias temporales. Uno de ellos no hubiera sabido cómo llegó a la estrechez de ese departamento y a la obligada convivencia. Ocupaba una silla cabriolé, la única en el pasillo, puesta ahí, era de suponerse, con mera intención de ornato. Sólo sentado en un sitio tan incómodo es que se libraba de los encuentros naturales sucedidos en la sala y en los alrededores del balcón. Tres escritores ataviados de esmoquin habían intentado acercarse y entablar un diálogo, pero el desplazamiento inevitable de los meseros les impuso un molesto vaivén que acabó por hacerlos desistir. A excepción de la chaqueta tejida y de la copa que sujetaba con ambas manos, Federico Frey era una réplica asombrosa del retrato blanquinegro de la contraportada del libro. A mediodía, después de volver el estómago en el estudio, reparó en que podría buscar el crédito del fotógrafo en las páginas interiores de la novela y dar con él para fijar la fecha en que comenzó a derrumbarse. Podía engañar a otros pero no podía engañarse a sí mismo. Cuando vio su retrato en la contraportada sintió como si algo se hubiera torcido en el universo. Su rostro, indemne e inaccesible sólo en apariencia, era una dolorosa constatación de la lucidez que se le escapaba con celeridad aterradora. En su mandíbula visiblemente caída y en la distensión de la mirada había sido congelado un ataque de pánico. Eso lo hizo vomitar por la mañana: reconocer lo cerca que estaba de juzgar su vida y responder la pregunta fundamental de la filosofía. Sin embargo, en ese instante, en el pasillo, en la silla cabriolé y con la copa en las manos, no tenía modo de advertir que una angustia semejante le desfiguraba las facciones igual que si un rollo de papel celofán lo envolviera en capas de asfixia.

….. Fue cuando el otro Federico Frey hubiera salido del baño. Hubiera salido y caminado hacia la cocina sólo para evitar a los invitados a esa reunión encubiertamente política. Vestía él abrigo y los mismos pantalones negros del aeropuerto. Había llegado a ese departamento de un séptimo piso luego de treinta horas de vagar por la ciudad, sin dormir, irritantemente desaliñado y ya algo bebido. Chocó con una silla cabriolé que servía de ornato en el angosto corredor por donde dobló para ir hacia la sala, la silla cayó sin ruido gracias a la alfombra pero Federico Frey no hizo nada por ponerla en pie otra vez. Regresó al balcón, al vaso de whisky que mantenía un frágil equilibrio en el pretil y a los ojos de la jovencita que llevaba tiempo mirándolo desde el otro lado de la puerta vidriera.

. |

|

.

….. Él lo hizo por la nostalgia, por algo próximo a la gratitud, mirarla a su vez y levantar la copa levemente. Tres jóvenes se le habían acercado impermeables a la humillación, tres muchachos largos en huesos pero cortos en osadía, y él aprovechó. |

….. —Ustedes están enfermos, miserablemente enfermos, y vienen a mí para hacer sus enfermedades más espesas y eficaces— profetizó con un volumen excesivo, levantando el vaso, permitiendo que un hilo de whisky corriera oportunamente por su mentón al dar el sorbo para enjugarse después con el antebrazo, pero los muchachos no estuvieron a la altura de su fanfarronería y dos de ellos permanecieron con los brazos recogidos y las copas inmóviles, mientras el tercero cambiaba de mano la botella, y de entre el saco y el chaleco extraía el libro.

….. Hay que imaginar a un tercer posible Federico Frey en ese departamento, uno que hubiera sumado casi día y medio desde su llegada al país sin coincidir con la novela, milagrosamente a salvo del encuentro aunque quizá no del malestar que le dejó la espantosa visita hecha a su hija única cuando la última noche llena de malentendidos ella llamó a la niñera para que durmiera al niño, para que durmiera con el niño mientras él estaba allí pero ella no, yo no voy a regresar temprano, papá, pero no te voy a molestar con algo así. El niño; su nieto. Hay que imaginar a ese Federico Ruy hasta entonces ileso, y adivinar la siniestra sensación que le habría provocado topar al fin con la novela; él habituado a que los libros crezcan sin ayuda, igual que si estuvieran vivos, lo mismo que los nombres, su nombre, al cual encontraba cada vez más desasido de él, más estremecedoramente independiente; recibir él, de manos de aquel joven de pronto tímido, un libro que venía buscándolo durante más de un día. Hay que imaginarlo para entender el pasmo similar también que invadió a este otro, bebido ya, vulnerable por las tantas horas sin dormir y sin ocuparse de nada más que leer y releer la novela, cuando recibió el libro y vio el título en la portada escrito con grandes caracteres rojos: “De niños”.

….. Sólo eso, “De niños”.

….. Federico Frey cerró los ojos; se hundió en un sufrimiento inconmovible, intolerable, sin alivio ni promesa de mitigación. Estaba solo, había perdido verticalidad y un ardor le ceñía las muñecas. No pudo escuchar nada mientras un espantoso bramido no disminuyó dentro de su cabeza. Sólo entonces se dejó oír la voz.

….. —¿Estarás de acuerdo, verdad?

….. Él abrió los ojos y no vio a los muchachos. Un hombre calvo, de gruesas gafas y montura dorada, se atusaba el bigote.

….. —Te digo que he aceptado el juego de tu novela policíaca. Estoy empezando a releerla para buscar al asesino.

….. Federico Frey tuvo que sujetarse del pretil.

….. —No puedes quejarte —agregó una mujer con sonrisa familiar— “Para los que padecen, para los expulsados de su propia alma”. Hemos hablado de tu libro lo que no tienes idea. ¿Qué? ¿Quién? Son las preguntas que no contestas en la historia. La secuencia lógica de la novela apuntaba inevitablemente a ambas: mostrar qué les sucedió a los niños y a manos de quién, pero no incluiste un último capítulo, ¿verdad? Lo escribiste y luego lo dejaste fuera.

….. —No tienes que decir nada, Federico. —El hombre calvo besó a la mujer— Le he explicado a esta terca mujer mía que debe respetar los límites y las reglas. En las páginas se halla todo lo que necesita para reconocer al asesino.

….. Federico Frey volvió a musitar algo casi sin volumen y el hombre calvo tuvo que acercarse para descifrar.

….. —¿El ladrón?... Oh, sí…. Hiciste un buen trabajo, te lo reconozco. “Lo único que se puede hacer con la verdad es enterrarla” . Por eso estoy releyendo. Cada capítulo parece significar un progresivo acercamiento al asesino cuando el hecho es que el culpable, o la culpable, está en todos los capítulos. Es alguien de los muchos personajes insípidos que rodean a cada niño, en la fiesta, en el campamento, en la misma papelería cuando aquel niño de gafas salió con el pliego de papel y el asesino debió de ir detrás; alguien que repite sus apariciones pero disimulándolas, ¿no es cierto?

….. Federico Frey no oía. Estaba pálido. Por entre el hombre y la mujer que le cercaban veía a la chica que había estado mirándolo, la que creyó una mujer joven. Ella se hallaba en el sillón de la estancia, vestía una falda ampulosa, llevaba mallas, pero era una niña, apenas una niña no mayor de doce años.

….. —Y yo te repito —intervino entonces la mujer dirigiéndose al hombre calvo— que tú das por hecho un narrador omnisciente que juega a ocultarnos al asesino. ¿Y si no es así? ¿Y si Federico ha creado una voz de conciencia limitada que tampoco sabe a quién incriminar? ¿Lo puedes imaginar siquiera?

….. Después hubo horas de noche y algunas horas ya de mañana y de una inconsciencia parecida al desmayo. El Federico Frey que abrió los ojos hubiera podido parecer continuidad de aquél o de éste de la fiesta. Se hallaba recostado en una cama angosta, las piernas le colgaban fuera del colchón y tenía los zapatos puestos. Al erguirse sintió una punzada en la nuca que le hizo gemir. La habitación era azul, vio la cajonera y los juguetes, y se descubrió desnudo en el espejo.

….. —No sé qué le sucedió, Dios mío… Sí, allí, en la ventana de mi pieza…

….. Él escuchó la voz femenina que venía de algún sitio del otro lado de la puerta.

….. —Sí, sí, aquí está todavía. Le dejé la recámara de Alonso.

….. Federico Frey vio su ropa doblada en una mecedora.

….. —No sé, estaba bien; un poco rudo, como siempre; dijo que se había acordado de mí y que sólo quería pasar y sentarse un momento.

….. El se puso la camisa y con ella una red de olores descompuestos. No encontró la corbata ni en la silla ni en la cajonera ni entre las cobijas, y al inclinarse para recoger los calcetines halló la botella de whisky medianamente oculta bajo la cama. Al final se enfundó los pantalones. |

|

..... —En un inicio permaneció silencioso. Le dije a Alonso que subiera a dormir y Frey murmuró “cuídalo”. Yo intenté que comiera algo, no quiso, me pidió de beber, empezó a hablar de literatura, quejándose, como siempre, que nada de lo creado tenía un sólo elemento de inmortalidad y que nadie entendía las últimas finalidades de escribir: recuperar lo que ha sido olvidado por la humanidad y reconquistar lo que se nos ha vuelto abstracto. Cosas así y luego sacó su novela.

….. Federico Frey se dejó caer en la cama y así, sentado, con la botella entre los muslos, puso atención por primera vez a lo que se decía afuera. |

….. —Fue muy extraño. No sé. Se refirió a la novela como… Él la escribió. ¿Para qué explicarla? Supongo que dio por hecho que yo no la había leído. Dijo que la tensión no estaba en el libro; que el lector es el único que sabe; que está como detrás de una vitrina queriendo descubrir al culpable pero que conforme pasan los capítulos sólo quiere advertir, gritar, salvar. Pero el vidrio, la vitrina…

….. Federico Frey escuchaba a través de la puerta entreabierta, enroscando y desenroscando la tapa de la botella.

….. —Creo que le tiene miedo. Esa es la sensación. Está asustado de lo que escribió. Que la novela trata de la incapacidad; que los adultos no ven pero tampoco los niños. Es la incapacidad de ver lo invisible pero también lo eternamente visible. La incapacidad de ver, nombrar, identificar…Y luego agregó que no me confundiera. Que no se trataba de impotencia. Que era lo increíble del libro. Me dijo que imaginara. Yo lo interrumpí para aclararle que lo había leído. Que imaginara, repitió sin escucharme, pierdes a Alonso en una tienda o en las afueras del colegio, y luego sólo te queda esperar. Te sientas en el mismo sillón que yo ocupo ahora, junto al teléfono, con las manos inútiles sobre las piernas, impotente, deseando no haberte distraído, no haberle quitado los ojos de encima. Y entonces, milagro, apareces de nuevo en la tienda o en el colegio, Alonso se halla a tu lado y a ti se te ha concedido la temible oportunidad de ser responsable. Es lo que nos han hecho con en este libro: obligarnos a estar presentes en los instantes previos a la tragedia. Impidan la desaparición, parece decirnos cuando en realidad se nos está haciendo también cómplices, también culpables.

….. Federico Frey fue escuchando cada vez más pálido y en algún momento, sin darse cuenta, se llevó la botella a la boca. Sintió como si lo golpearan. La vista se le nubló, cayó él, después vino la repugnancia, la terrible náusea y vomitó el whisky.

….. —Espera, espera…oí algo arriba…quizá despertó ya…

….. Desesperado Federico Frey intentó beber de nuevo pero no halló la botella. Acababa de tenerla entre sus manos; la acababa de poner en su boca. No estaba en sus manos; no estaba en ningún sitio visible de la recámara.

….. —Ahí se trastornó —se dejó oír de nuevo la voz de la mujer—. Decía incoherencias, algo sobre enjuiciar su vida, y de pronto calló. Ssshhh, ssshhh, me dijo con un dedo en la boca, ¿oyes la canción, oyes la canción? Y entonces subió corriendo las escaleras y fue cuando quiso arrojarse por la ventana.

….. Federico Frey no pudo evitar volverse hacia la ventana. En esa pieza infantil la ventana tenía enrejado. Como en la casa de mi hija, pensó, como en la casa de mi hija. Y comenzó a llorar.

….. Después fue un Federico Frey menos delirante quien llegó a una librería sin la novela. Pudo haberla dejado en la mesa de caoba del Centro Literario o quizá la olvidó en la banca del parque o acaso sencillamente la extravió cuando era imposible perderla, se recordaba metiéndola en la guantera del auto y luego sabe que sencillamente no la encontró allí, estacionó el auto y hurgó tontamente como si un libro pudiera perderse así nada más, entre la tarjeta de circulación, un par de manuales y algunas papeletas de la gasolinera.

….. Este Federico Frey bien peinado, todavía oloroso a ducha y a loción, hubiera llegado a la mesa de novedades para consternarse por no hallar la novela.

….. Se sintió ofendido a su pesar. La dependiente duplicó la afrenta cuando le hizo repetir el título.

….. — “Ladrón de niños” —farfulló.

….. Resultaba ser una situación imbécil por insignificante y sin embargo le dolía que esta señorita rodeada de libros buena parte de su mediocre vida no lo reconociera. Incluso se quitó las gafas.

….. —No creo —dijo ella volviéndose hacia él después de teclear en la computadora—. ¿Está seguro que es de Federico Frey? Yo he leído sus tres novelas y no es ninguna de ellas.

….. Federico Frey no respondió. Le mostró abiertamente su expresión severa, pero ella lo miró sin denotar asombro, más bien ablandada en un dejo de indulgencia hasta que la pantalla le mostró que el libro existía.

….. —El acontecimiento del año —dijo aún—, gana usted.

….. Y le explicó que iba a la bodega, No me tardo, señor, que por favor la esperara. Y en el pasillo se detuvo sólo para aclararle que no era “Ladrón de niños”. Con el título pierde usted.

….. —Se llama “Niños”… Sólo eso “Niños”.

….. En otra circunstancia Federico Frey no hubiera permanecido en la librería. En la cafetería de la planta alta, otro de los Federicos Frey, éste sin peinar y sin perfume, alcanzó a ver a la dependiente por entre las balaustres de la escalera mientras ésta apilaba los libros, una veintena de ejemplares de “La obra maestra de Frey”, en la mesa de novedades.

….. La joven parecía desconcertada buscando a alguien entre los clientes.

….. —Yo no la escribí —murmuró este otro Federico Frey.

….. Buscó el sitio más arrinconado del local que a esas horas de la tarde solía estar parcialmente lleno. Estaba allí él rasgando la bolsa y arrancando con precipitación la fajilla del libro porque el título era otro, porque la novela ya no tenía trescientas veintidós páginas y porque había una dedicatoria pueril que no vio antes o antes no estaba o vaya Dios a saber qué: “A mí”

….. Por unos minutos permaneció con la cabeza entre las manos, inmóvil, con una mueca que pudo hacer pensar a alguien en un intenso dolor dentro de la boca. En ese estado ni siquiera pareció notar a la mesera que se acercó con la carta y el cuadernillo de notas. Se quedó así sin una taza de algo caliente que lo acompañara en la relectura porque, leída la dedicatoria, dio vuelta a la hoja y luego continuó pasando las demás con una solemnidad imponente y un recogimiento que lo dejaron fuera del bullicio y de la posibilidad de solicitar un café. . . . |

|

….. A las tres horas Federico Frey quiso sentirse cuerdo, fuerte, cohesionado. Había leído el libro a pesar de los cambios deplorables en la historia. |

El ladrón fue sustraído con el acortamiento del título pero también con los recortes irrecuperables de cada episodio que cancelaron la inminencia de la tragedia. Sin los apuntes sutiles que condensaban antes la atmósfera enfermiza —las pisadas ya no se oía más en el cuarto de baño, por ejemplo— perdieron relieve también los únicos datos tangibles de amenaza que existían en la versión original: el olor y la voz del ladrón. Eso escribió Federico Frey en algún momento de la lectura cuando le resultó insoportable admitir la imperdonable manera en que había sido neutralizado el libro. Extrajo una estilográfica del bolso interior de su saco y comenzó a recuperar la historia con anotaciones bruscas en los márgenes de las hojas, palabras que sintetizaban las sustracciones y que él iba anotando sin dejar de leer hasta que llegó al último capítulo. Allí no encontró más el aroma resinoso que se extendía en el consultorio médico, no hubo un golpe en la nuca del chico rubio y el libro no terminó más con esa canción pueril, familiar e inconfundible que alguien repetía cada vez más cerca de aquel otro niño que recién se recuperaba del desmayo.

….. Mientras miraba la portada del libro —el rostro del niño con los ojos fuertemente vendados, sus labios entreabiertos y las mejillas encarnadas, los dulces pómulos y parte de las cejas que asomaban sobre la tela—, Federico Frey se sintió de pronto melancólico. Resbaló los dedos por el rostro del niño, una caricia que parecía una tentativa ingenua por remover la venda, allí donde debería de hallarse una mirada despavorida; y se vio arrasado de golpe por la urgencia de un llanto que sentía subir por la espalda, una insoportable necesidad de abandonarse que lo iba desanudando, el deseo de rendirse al agotamiento de toda una vida, de todas sus vidas posibles, porque estaba perdiendo, él estaba perdiendo cuando cogió la estilográfica y en el remate de la hoja escribió El narrador .

….. Luego aquello se sucedió con rapidez.

….. Agregó: es el único que repite sus apariciones de capítulo a capítulo. ¿Quién es? ¿Quién relata? Esa es la clave. Este narrador que no vemos puede ser perfilado a posteriori aun con las sustracciones. Estudiar lo que ve y la manera en que ve, y precisar también lo que calla, sus silencios voluntarios. Preguntarnos por qué…

….. Y Federico Frey dio vuelta a la hoja porque ya no existía espacio ahí para escribir nada más y entonces la idea se esfumó. La estilográfica cayó sobre la mesa produciendo un ruido que se agrandó por el sosiego del local, y el dibujo de la escalera en el revés de la hoja, de la balaustrada, de las piernas que descendían nítidas y se perfilaban por entre los barrotes, quedó junto al libro. Al pie del dibujo estaba escrita una rima tonta: “ abro los ojos, sigue bajando. Cierro los ojos, sigue bajando”.

….. Federico Frey empujó la silla, pasó entre las mesas desiertas del café, volcó varias tazas al torcer hacia la escalinata, en la planta baja alcanzó a ver que la pila de ejemplares de su novela había vuelto a desaparecer de la mesa de novedades, en la calle no encontró su auto, el policía le respondió también a gritos que ningún Mercedes paró ahí durante la tarde, Federico Frey se quedó con las llaves dentro del puño, se precipitó hacia la caseta telefónica, le balbuceó su hija.

….. —¿Está bien, está bien?

….. —¿Papá?

….. —¡Dime si está bien!

….. —No le hiciste nada, Dios mío. Fue culpa de la niñera. No debió de dormirse. Yo no debí de dormirme, papá. Cuando entré en la pieza estabas acariciándolo, únicamente acariciándolo, ¿entiendes?, ¿entiendes, papá?

….. Federico Frey se quedó mirando el sol a través del cristal de la caseta telefónica. Algo le había pasado al sol, se veía opaco, como si dentro del mismo sol, atardeciera.

….. —No te separes de él —murmuró distante—. Cuídalo hasta que yo llegue allí.

….. Y echó a correr lastimosamente, mientras otro de los Federico Frey, uno con más suerte, iba en un taxi sin advertir que el aire parecía irse llenado de agujeros. Es lo que sintió este Federico Frey que dejó la novela en la cafetería y tuvo que detener la carrera y apoyarse en el muro, él con los ojos desorbitados, asfixiándose como si su cabeza fuera siendo envuelta lentamente por un mar blanco donde lo único que flotaba era una idea ¿Quién?

….. El tercer Federico Frey que no iba al aeropuerto en el taxi ni se ahogaba como un perro en la calle, llegó a la casa que ya no era suya. Un hombre en bata le abrió mientras la mujer miraba desde la cocina. Vio desde el vano una mesa de centro y un montón de plantas artificiales, una televisión, un comedor de seis sillas. Este Federico Frey empujó al hombre, se precipitó escaleras arriba, abrió de golpe la puerta de su estudio y se encontró con unas literas y cuatro rostros que se volvieron sorprendidos, sorprendidos, no asustados, aunque Federico Frey se detuvo con brusquedad y levantó las manos, blancas palmas temblorosas, y los niños desde el tapete donde jugaban vieron esas enormes y blancas palmas, oyéndole rogar a él, al hombre, al tercer Federico Frey, “por favor, no me tengan miedo”.

….. —“Por favor” —repitió también una variante más próxima a este Federico Frey, éste en la planta baja junto al hombre y a la mujer, repitiéndolo cada vez que marcó los trece números en el teléfono de una estancia que ya no era más su estancia, cuando del otro lado de la línea se dejaba oír una voz aguda que no era más la de su hija, pero tenía que ser, Dios mío, tenía que ser, murmuraba él antes de intentar de nuevo —Por favor, soy yo, tu padre, tu papá, hija mía, por favor no me temas. Y del otro lado de la línea: ya le dije que aquí no vive ninguna Fabiola Frey, que nunca ha vivido.

….. Incluso aquel afortunado Federico Frey que vivió dos días sin saber del libro, extraordinariamente a salvo, oyó repetir con indulgencia a la dependiente de una librería diciéndole que ninguno de los cuatro títulos aparecía en la computadora, ¿Dice que son suyas las novelas? , y que tampoco encontraba a ningún Frey, ¿Dice Federico Frey?, pero Federico Frey ya no pudo escucharla porque vio a través de la vidriera que las estrellas se iban apagando en un cielo cada vez más oscuro.

….. También aquel Federico Frey del parque, aquél que permaneció sentado en la banca con la mirada fija en los setos porque de pronto estuvo seguro que el niño del pantalón a cuadros no volvió a salir, y estúpidamente él llevaba esperándolo más de veinticuatro horas sin saber con qué sentido, también él, este Federico Frey, vio desaparecer las estrellas y escuchó apagarse lentamente el canto de los grillos y contempló maravillado el cerrarse del cielo como si fuera cayendo por un embudo. En sus piernas se hallaba apoyado el libro, “Niños”, y cuando él prefirió dejar caer la vista, miró su fotografía en la contraportada y luego se diluyó sin violencia, junto con el libro y sus piernas y la banca.

….. Todos los Federicos Frey se quedaron solos en una oscuridad impenetrable, recogiéndose en estaturas y en años, podían sentirlo, asidos únicamente por un ardor que fue brotando de sus muñecas y por un frío que iba solidificándose a sus espaldas. Todos escucharon sus propias inhalaciones arrítmicas y sintieron la mano que se metió bajo su cabeza a fin de desanudar la tela que les cubría los ojos y reconocieron la letra en esa canción familiar, inconfundible que alguien susurraba —“ abres los ojos, sigo bajando. Cierras los ojos, sigo bajando ”— pero sólo uno, quizá el Federico Frey que se quedó sujeto a los barrotes en la ventana de su nieto, quizá sólo ése permaneció con los párpados fuertemente apretados cuando cayó la venda, murmurando con voz infantil “ para poderte perdonar ”. |

| |

Sin historia

Ricardo Chávez Castañeda . . . . . |

|

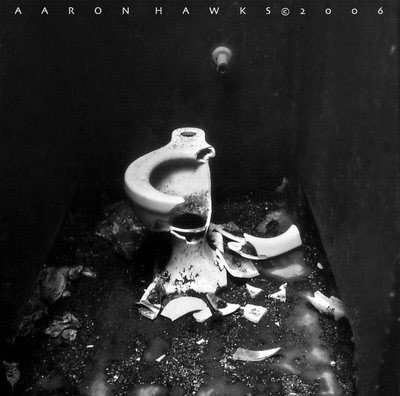

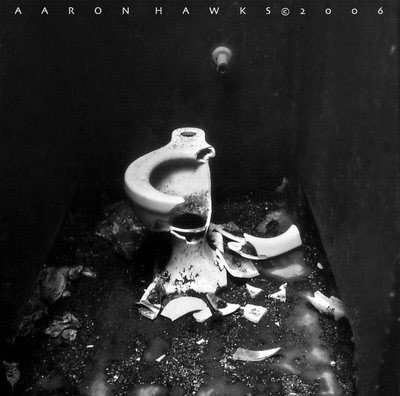

Fotos de Aaron Hawks

………. ¿Cómo se relata una historia para decir “mi hermana murió”?

………. Tantas cosas, en realidad, dependen de la secuencia; decidir ¿qué sucedió primero?, ¿qué sucedió después?, ¿qué sucedió al final? Un orden como el de las cuentas del collar favorito de mi hermana; orden que se revela precisamente el día en que se rompe.

………. Las cuentas cayeron al suelo blanco de la cocina sin hacer ruido, y se dispersaron también en el reflejo lloroso de sus ojos coloreándole la mirada. Yo intenté serle de ayuda pero mi hermana me gritaba “así no, así no”, cuando yo ensartaba al azar la cuenta verde después de la naranja o la cuenta naranja después de la azul. Acabé limitándome a recoger los abalorios según me los pedía y ella era quien enhebraba: primero la cuenta rosa, segundo la verde, tercero la morada, rehaciendo el collar de acuerdo con el orden que retenía en su memoria.

………. ¿Y mi memoria?

………. Primero: ella nació años después de mí.

………. Segundo: le gustaba jugar tanto en el baño que papá tuvo que prometerle, a fin de que nos dejara usarlo, que construiría otro cuarto de baño para nosotros.

.......... Tercero: ella murió sin que padre cumpliera la promesa.

………. El collar se ha roto de nuevo y ya no está ella para decirme que no, así no, que no se coloca primero la cuenta verde porque sería tanto como empezar la historia diciendo “mi hermana murió” y luego enfrentar el desafío de describirla a ella asomada al interior del excusado, hundiendo los dedos en el espejo de agua, sin que parezca anticipación… Como si hubiéramos podido saber antes mamá, papá y yo que por eso moriría, por causa del cuarto de baño... Papá, mamá y yo.

………. ¿Quién debería de contar esta historia? ¿Quién podría hacerlo mejor?

………. Madre miente. Se miente incluso a sí misma. No lo hace adrede. Tiene pocas palabras y entonces ve poco; está llena de verdades ajenas y entonces ve menos. Empezaría a relatar pero gradualmente iría extraviándose por causa de sus palabras: “respeto”, “los hombres”, “¿por qué me casé?”, “Dios no mira a quien se ha vaciado los ojos”, y así la muerte de mi hermana llegaría al relato sorpresiva, brutal, como si le tasajeara la lengua a mi madre: un muñón arqueándose en el fondo de su boca sin poder decir nada más. La verdad es que lo de la lengua de mi madre sucederá después, ya no en la casa, ya no con nosotros, ya no en esta historia.

………. Las manos de mi padre son grandes, sus dedos gruesos y redondeados como tubos, las uñas recortadas en exceso. Cuando le hacen a él una pregunta difícil, demasiado seria, se mira los dedos.

………. —¿Qué sucedió?

………. Padre contempla largamente sus tramos de tubería, y así no hay modo de dar inicio a esta historia.

………. ¿Cómo y quién? Pero también persiste el asunto del tono. Un recuento melodramático, o trágico, o con un sesgo de humor que yo no permitiré nunca; antes que trivializar, prefiero una voz morbosa que se detenga casi con deleite sobre el cuerpo tendido en el cuarto de baño, en su pelo húmedo entelarañando la blancura del mosaico, en los dedos arqueados como si continuaran ciñendo el borde lustroso del retrete. Preferible una mirada larga como la de mamá cuando giró la llave en la cerradura, abrió la puerta y se encontró con la imagen de mi hermana. Tardó en gritar. Fue recogiendo a su hija con los ojos y con la memoria; los alaridos vinieron al reparar en la dura y fría consistencia de la llave dentro de su mano.

………. Yo quería ver pero papá me cubrió los ojos. Mi perspectiva, pues, de nada sirve. Es una perspectiva más corporal que visual y completamente concentrada en la presión de los dedos de mi padre sobre mis párpados, aunque poco a poco fue tornándose importante el hecho de que las manos eran demasiado grandes para mi cara así que me cubrieron en parte la nariz, ahogándome; el pecho de él estaba en mi espalda, la otra mano en mi vientre; estrechado todo yo dentro de un tembloroso abrazo y dentro de esa ruidosa respiración junto a mi oreja que yo intentaba imitar inútilmente para no asfixiarme.

………. Como sea, detallar el cuerpo yaciente de mi hermana en el suelo pondría en evidencia que quien narra es un ser enfermizo. Un calificativo similar al que solía usar madre.

………. —Es enfermizo— repetía ella para tachar la afición que desarrolló mi hermana por hacerse un mundo con una cortina ahulada, un toallero, un botiquín, el espejo, el lavabo y el retrete. . . .

. . .

………. Luego agregaba ella, ante la educada indiferencia de papá, que la miraba sin asentir: ………. —No es normal. ¿Qué puede atraerle?

………. Y sabíamos que, desde sus pocas palabras, mamá se refería también a la peste que ningún desodorante contuvo, desbordándose desde la cañería y por debajo de nosotros cada vez que entrábamos allí por necesidad.

………. Madre se cansó de lavar el excusado como antes se había cansado de castigar a mi hermana. La llave permanecía incrustada en el exterior de la cerradura cuando ella jugaba baño adentro, y quedaba al interior mientras nosotros usábamos el retrete, así que al salir papá, mamá y yo llevábamos la llave desmesurada en la palma de la mano, mi hermana se colaba al interior casi con desesperación apenas lo desocupábamos y, antes de encajar la llave por fuera, era inevitable la tentación, por lo menos para mí, de echar un vistazo por el ojo de la cerradura para descubrirla a ella asomada en la taza, con las manos en un asiento que todavía estaría tibio, o, peor aún, goteado, aunque mi madre le gritaba a papá que enjugara con un pedazo de papel, ¡por Dios!, ¡es tu hija!

………. Ni siquiera mi hermana sería la mejor perspectiva para narrar esta historia. Llegaría un momento en que su punto de vista se congelaría, fijo en las ampollas de agua que se desplazaban con lentitud en el techo del baño hasta coincidir y dar forma a gotas que cayeron, algunas de ellas al menos, en sus ojos desmesuradamente abiertos, como la encontró madre, “¡con los ojos abiertos y llorando!”, gritaba ella en sus pesadillas, “¡llorando!”, y padre, ya despiertos ambos, corregía creyendo consolar “sólo como si llorara, mujer”

………. La perspectiva ideal tendría que ser animista. Otorgarle voz al retrete. El problema es que para llegar al fallecimiento de mi hermana habría de hablarse entonces de lo que raramente ha necesitado ser puesto en palabras. Ni poetizable ni rico en vocabulario: un desfile de desnudamientos vistos desde el interior de la taza, la pelambrera canosa de mi madre, los colgajos de padre pendiendo a unos centímetros del agua, los anos distendiéndose como si reventaran sólo para escuchar el estallido líquido al caer la mierda, sentir unas gotas minúsculas llegando en rebote hasta la piel pálidamente anónima del par de nalgas en turno atrapadas como cepo en el retrete, y la fetidez caliente subiendo por entre mis piernas aunque yo me apresuraba a jalar la palanca que acabaría arremolinando también a esa mirada curiosa para acompañar la asquerosa desaparición de mis desechos. Una crónica excedida de culos, ¿y para qué?, si en realidad la historia principia después con las pesadillas de mamá.

………. La verdad es que yo sufría sus intempestivos berridos nocturnos desde el interior de mis sueños, así que, dentro de mis ensoñaciones, sus gritos se transformaban en otra cosa, por ejemplo, en una alacena de vidrio que, de golpe, se venía abajo, con su centenar de platos y sus tres entrepaños de grueso cristal como guillotinas, sobre el cuerpo menudo de mi hermana que jugaba a un lado, reflejada en cada espejo del mueble. Yo todavía alcanzaba a sufrir en mi sueño la angustia de tener que ayudar a mi padre a levantar la alacena escuchando caer cristales rotos que eran los gritos de mi madre y que íbamos dejando al descubierto papá y yo bajo el mueble sin que apareciera el cuerpo de mi hermana, antes de despertar para hundirme directamente en la sonora pesadilla de mamá. Ella se multiplicaba en alaridos, adueñándose de la casa, y luego venía el también ruidoso antídoto de un chicotazo a ponerle fin a su expansión, cuando papá optaba por el cada vez más extremoso recurso de la bofetada. Restablecido el silencio, yo intentaba dormir, apretándome las orejas y rogando a destiempo “pégale ya, pégale de una vez”.

………. Ese resultó ser el modo que encontró mi madre para culparse —pesadillas y alaridos— porque había sido suya la responsabilidad de dar principio a la obsesión de mi hermana. Mamá fue quien empezó a llevarla al cuarto de baño, dejándola peligrosamente sentada sobre el vacío pues el hueco del retrete resultaba demasiado amplio para su estrechez de tres años recién cumplidos. Mi hermana se sostenía apoyando las manos en el asiento, mientras sus piernas desnudas y flacas se mecían en el aire sin siquiera rozar el suelo. Mamá le decía desde la cocina que si estaba lista. Sólo eso. “¿Estás lista?” Pero conforme transcurría el tiempo, mamá comenzaba a pegar vozarrones para hacerse escuchar a través de la sala y del recodo de la escalera, “¡ya no te voy a poner los pañales!”, “¡debes estar segura!”, “¡si te empuercas, tú lavas la ropa esta vez!”. . . .

. . .

………. Aquella ocasión mi hermana respondió “todavía no” con una voz que ni siquiera logró ir más allá del primer sofá adonde yo miraba el televisor. Me volví. Ruborizada por el esfuerzo de mantenerse a flote sobre el vacío de la taza, ella empezó a pegar de chillidos diciendo que no la mirara, “¡mamá que no me vea!” Las siguientes veces lo que yo contemplé con una ansiedad imprecisa fue la puerta cerrada del baño, detrás de la cual surgía siempre la misma temblorosa respuesta “todavía no”.

………. La culpa fue de mamá porque ella supo que había sido suyo el inicio de esa enfermiza obsesión pero también porque supo que había sido suya la responsabilidad del final.

………. Días antes de su muerte, mi hermana comenzó a orinarse en la cama. Mamá tardó en percatarse de la verdadera causa del problema porque desde la verdad ajena que le repetía mi tía en el teléfono no se trataba sino de una reacción normal por la noticia del nuevo embarazo. “Ella está asimilándolo mal, se siente desplazada, ya se le pasará” La ceguera de mi madre provocada por su colección de verdades ajenas y la náusea que iba y venía por su cuerpo, descomponiéndola, le impidieron advertir que, aunque el cuarto de baño proseguía siendo el centro de la mirada y de las ideas de mi hermana, ella ya no entraba allí.

………. Ese jueves en que mi madre lo supo, el día de la mierda —ríos de diarrea que resbalaron por las piernas de mi hermana y mancharon la blancura de la alfombra—, madre llevó a rastras a mi hermana hasta el cuarto de baño, la metió vestida en la tina, salió con la bolsa de la ropa sucia y echó llave a la puerta por fuera. A los aullidos de mi hermana, madre gritó “¡Hasta que te acuerdes de cómo controlar tu cuerpo!”

………. La llave permaneció encajada en la cerradura mientras los lloros de mi hermana fueron disminuyendo. Después se extendió un largo silencio dentro y fuera del baño.

………. Yo estaba encogido bajo la mesa cuando papá volvió del trabajo y cuando mi madre, cuando las piernas de mi madre, cruzaron la sala, se detuvieron ante la puerta del baño, se dejó oír el susurro cariñoso, “vamos, hija, se acabó el castigo, ven a darme un beso”, y un chasquido metálico completó el giro de la llave.

………. Después de ese jueves, mamá se transformó en un fantasma hermoso. En las noches, las pesadillas; durante el día, batas, saltos de cama, mantones, cualquier vestimenta blanca en armonía con su palidez y su manera de irse apagando. Antes de marchar al trabajo, padre retiraba la sábana orinada de su cama compartida sin reclamos para mi madre.

………. —“Es por el embarazo” —la justificaba conmigo.

………. —“una crisis nerviosa” —le dijo luego a tía por teléfono.

………. Pero yo lo escuchaba llorar a él en el jardín mientras recogía la mierda de mamá.

………. Fue un vecino quien le dijo a mi padre que mamá empezó tocando en las casas cercanas pero poco a poco tuvo que ir desplazándose a otras calles cuando fueron negándole el permiso para acceder a sus cuartos de baño. Entonces ella empezó a usar nuestro jardín y nosotros dejamos de abrir las ventanas.

………. —Asoció el cuarto de baño con la tragedia —le dijo mi papá a alguien por teléfono una noche, y luego se le cortó la voz cuando agregó que había prometido construir otro cuarto, ¿sabes?

………. Lo dijo sin que viniera al caso, se le escapó la confesión, después colgó.

………. Hay hechos que narrados en el tiempo verbal futuro crean la falsa sensación de que tardarán en producirse. Suelen generar la creencia de que es posible interrumpir el porvenir. La conjugación de la esperanza. Mamá abandonará la casa cuando mi padre haya salido a trabajar y yo esté en la escuela. Dejará atrás el blanco de la alfombra, el verde del jardín, se moverá sobre la cremosa tonalidad de las aceras hasta bajar al oscuro gris rata del pavimento en una calle de poca circulación donde levantará su vestido y se bajará los calzones.

………. La vecina que la vio desde la ventana no lo narró en futuro sino en presente y así no existe modo de poner en suspenso una fatalidad.

………. —Es una mujer —dijo a través del teléfono al policía que escuchaba del otro lado de la línea—. Vive en el vecindario. La he visto alguna que otra vez. La muy cerda está orinando en plena calle…espere, espere… ¡Dios! ¡Es sangre! ¡Se está desangrando!

………. Cuando volví del colegio, a mí me lo dijeron en el tiempo verbal de lo concluido, envuelto en retórica y cobijándome con mentiras.

………. —Tu madre tuvo una crisis; está con tu tía; se pondrá bien; retornará pronto…Y que te quiere, que no lo olvides.

………. En un mes nuestra familia se contrajo de cuatro a dos. Yo despertaba siempre en la cama de mis padres, sin recordar siquiera la hora de la noche en que iba de habitación en habitación sin encontrar a nadie porque mi papá permanecía en la planta baja, sentado en uno de los sillones de la sala, de cara al cuarto de baño.

………. ¿Cómo se lograría crear una sensación de inquietud en esto que narro con una pura lista de objetos, sumando un lavabo de doble llave, una bañera siempre oculta tras la cortina perlada, azulejos con relieve sólo identificables al tacto en las paredes, un botiquín cuya puerta es un espejo que duplica la blancura absoluta del cuarto? ¿Más aún, cómo referir el desasosiego nuestro con apenas la descripción de un excusado: su depósito, su tapa plástica, el asiento acolchonado, la albura sin mácula en las paredes internas y externas de la taza, la paciente inmovilidad del agua estancada? Lo que veía padre desde el sillón, inquieto y desasosegado él, ni siquiera era tal lista de objetos, de cosas inanimadas, aunque las imaginara. ¿Cómo crear entonces la atmósfera turbadora en que vivíamos con la mera descripción de una puerta cerrada?

………. Si hubiera un narrador omnisciente aquí y ese narrador sin límites contara esta historia, diría con esa voz que todo lo ve y todo lo sabe que ninguno de los dos usábamos ya el cuarto de baño.

………. —No lo usaban nunca. . . .

. . .

………. Habría sabido que yo vaciaba los intestinos en la escuela, padre en el trabajo; ambos, cuando la necesidad era impostergable e ignorándonos mutuamente, en el fondo del jardín.

………. Pero si se tratara de un narrador imperfecto, impedido por ciertos límites, acotado espacialmente, por ejemplo, inmóvil, digamos, en el cuarto de baño, ceñido por esas cuatro paredes como en una celda; un relator que únicamente pudiera narrar desde allí adentro, entonces la voz resultante no tendría modo de saber que nos estábamos acabando el jardín a fuerza de acidez y de peste. Ese narrador ignoraría esto y muchos hechos más, pero llegaría a la única conclusión que importa: “desde hace tiempo no han entrado aquí, al cuarto de baño”. Atrapado en el interior, y ciego por culpa nuestra, pues la llave seguía incrustada en la cerradura, describiría el narrador las suaves pisadas que iban dejándose escuchar del otro lado de la puerta y calificaría nuestras voces de “imprecisables”, de “tímidas”, de “siempre cortándose abruptamente” cuando padre y yo teníamos que pasar junto al baño a fin de doblar hacia la escalera que llevaba a la planta alta.

………. Imponerle límites a un narrador omnisciente lo humaniza. La voz deja de ser algo parecido a una divinidad y comienza a asemejársenos en las contradicciones, en las incertidumbres, en la fragilidad de las certezas que nos hacen vacilar a la hora de contar una historia.

………. ¿Por qué nadie nos ayudó? No sé. ¿Por qué tía no lo supo? No sé. ¿Por qué madre se masticó la lengua? No sé.

………. Un narrador incapaz de prever el futuro; limitado en la temporalidad; condenado a conjugaciones verbales sólo en presente, por ejemplo, no habría tenido modo de anticipar lo que estaba por suceder esa última noche.

………. —O si fuera sordo… ¿cómo iba a escuchar mis gritos?

………. Yo gritaba desde el recodo de la escalera. Padre bajó corriendo. No sé por qué esperé una bofetada como las que ayudaban a devolverle a madre un cauce hacia la cordura. “Pégale ya”, pensé por encima de mis alaridos, “pégame ya”. Pensaría que así la puerta volvería a estar cerrada. Padre no me abofeteó, vio el excusado desde el último peldaño de la escalera y empezó a llorar. Me estrechó. Con su abrazo fue integrándome a sus estremecimientos desordenados, y luego sus dedos gruesos y tubulares buscaron mi boca, manos excesivas que oprimieron también mi nariz y me impidieron lo mismo los gritos que la respiración. Padre me levantó con facilidad. Yo me ahogaba. Quizá por eso demoré en reconocer que la puerta de la entrada y el jardín mismo se iban alejando y no acercando.

………. Existen tantas palabras para tornar subjetivo un hecho. Padre estaría arrebatado como yo. Padre supondría que había una ruta mejor para salir de casa. Estaba desesperado, en medio de una espantosa confusión. Reconocerá su error, se enterará a tiempo. Se entristecerá al advertir que debió ir en otra dirección. Podrá, pensará, adivinará.

………. Sin el cobijo subjetivo del lenguaje: padre me empujó dentro del baño, cerró la puerta e hizo girar la llave desde el exterior.

………. Sé que me hice daño en las manos; sé que las toallas eran blancas, el papel blanco, blancas la jabonera y los cuatro cepillos de cerdas blancas; sé que las gotas corrían por mi cara igual que lágrimas; pero la verdad es que nada recuerdo.

………. Se precisaría de un narrador en tercera persona para que dijera que la puerta fue abierta a la mañana siguiente y un niño de ojos desorbitados, boca entreabierta, blanco como todo en esa casa, fue cargada en brazos y llevado a un lecho donde ni reaccionó ni habló por días.

………. ¡Y qué más da!

………. Lo importante sería dejar de pensar en cómo y en quién tendría que contar esta historia, en qué tono y en qué tiempo verbal, dentro de cuáles límites y bajo qué punto de vista, porque hay historias que no debieron de suceder nunca. Ayudar a papá a construir otro cuarto de baño para que las cosas sucedieran distinto o, al menos, clausurar el viejo baño, desde que mi hermana comenzó a contarle alborozada a mi madre por qué ya no se cansaba de estar sentada tanto tiempo en el excusado.

………. — “Me sostiene para que no me hunda”.

|

| |

Sólo desaparecidos

Ricardo Chávez Castañeda |

No basta con saber morir, hay que saber desaparecer .

Baudrillard .

..... ...y hoy está escribiendo al fin el nombre, hoy, al fin, pero no con esa letra suya tan cargada de trazos innecesarios —curvas, ganchillos, y siempre los copetes engominados sobre las mayúsculas y las líneas que se extienden como hilos de orina al término de cada palabra—. Está escribiéndolo, el nombre, como si no quisiera acabar nunca, con una lentitud de semilla que revienta y echa fuera un tallo frágil, ridículo, sin hojas. Es una burda línea que tirándose hacia arriba está dando la “l” y ahora él gira la plumilla como si diera vuelta a la llave de gas de su estufa y será la “e” y luego la “t” igual que una cruz de madera clavándose sobre la tumba blanca del renglón y luego la “a” y entonces “Violeta”, sin apellido, sólo “Violeta”, se pensará que no existe otra mujer con ese nombre, y sí, quizá para él, “Violeta”, sin murmurarse la advertencia habitual que usaba con los otros: ya saben, sólo desaparecidos .

..... Esto sucede hoy, pero ayer, ayer todavía se defendía con las combinaciones entre nombres y apellidos. Había empezado con las combinaciones porque de pronto le cogió miedo a las personas. Una y otra vez dijo él que era suficiente con las palabras. Pero explíquenle a esas mujeres que lo rodeaban —sobre todo mujeres y a sus hijos de ojos redondeados por el hambre y ahora por la esperanza— que bastaba el nombre y el apellido, y de nada le servían los rostros de las fotografías que le empujaban ante los ojos hasta que su propia respiración empañaba los cristales de los portaretratos; rostros echados de la infancia a patadas, adultos prematuros exhibidos en las láminas con uniformes militares o con simples trajes adaptados que habrán pertenecido a algún abuelo más ancho o más estrecho. “Mi papá”, chillaban los niños; “mi hombre”, aullaban las mujeres; y él, también a gritos, “los nombres, sólo los nombres”. Ayer todavía se sentaba en los restaurantes de La Candelaria , barrio adonde fue a parar porque allí nadie sabía nada de él ni de su directorio de desaparecidos. Se bebía tres cervezas Costeñas y se iba a vagar por el barrio hasta que lo alcanzaba de nuevo la sed o lo tiraba la borrachera. En las entrehoras de la sobriedad a la borrachera únicamente escribía; no tanto, tampoco se crea; apenas cuando el nombre de “Violeta” llegaba a su cabeza antes que la inconsciencia y él era incapaz de mantenerlo inaudible como un rezo privado. En esos momentos en que lo sentía escurrir desde sus labios, perdiendo ingravidez y espesándose camino a sus dedos, en esos instantes prefería inventar y recurría a cualquier nombre que no fuera el de Violeta —Hugo, por ejemplo, o Josefina—, lo reunía con el primer apellido que se le ocurriera y abriendo el cuaderno donde estaba el separador garabateaba rápidamente “Hugo Díaz” o “Josefina Caicedo” o simplemente “Liliana Silva”, meras combinaciones azarosas cuyo mérito estaba en contener el alud en que para entonces se le había convertido su “Violeta”. Él se defendía así y bien, pero las calles de La Candelaria ya desde ayer se estaban poblando con cantidad de gente extraña al barrio, gente viva que echaba a andar desconcertada haciendo preguntas tontas como “¿Dónde estoy?” o inquiriendo si continuaba siendo agosto, pero también de gente muerta que simplemente aparecía sobre las avenidas para entorpecer el tránsito. . . .

. . .

..... Eso fue ayer pero antier él todavía viviendo en su barrio y en su casa, enfundándose el saco de las coderas y echándose hacia atrás el largo cabello gris, intentando desconocerse en el espejo para hallar algo más que la interminable nariz de siempre y esos ojos de niño o de loco; saliendo él a la calle con el “Buenos días” a punta de boca para cada uno de sus vecinos, quienes, sin embargo, ya desde antier y también desde antes de antier, lo recibían con listas de nombres que le leían sin comas, juntando en una promiscuidad irrespetuosa a los poseedores de tales nombres que cuando moraban en el barrio, entre nosotros, o sería mejor, más propio, decir entre ellos, cuando todavía estaban entre ellos aquellas mujeres y aquellos hombres, nunca habían logrado coincidir. Así de larga estaba siendo la guerra que se los había ido llevando en diferentes años. Antier entonces, mientras la gente, su gente, se atropellaba repitiéndole los nombres que él conocía porque los había proferido durante décadas para saludar a sus vecinos, y para llamar sus atenciones en las charlas comunes y banales que tuvieron antes de la guerra y antes de los secuestros masivos y antes de los asesinos a sueldo y de las cuentas pendientes y de las cacerías que ni en sus peores rachas de pesimismo pensaron que sufriría su país; antier, digo, mientras él interrumpía el vocerío para hacer la advertencia de siempre luego de cada nombre que le leían — ni muertos ya oficialmente declarados, ni vivos que aún están oficialmente en combate, ¿verdad?, ya saben, sólo desaparecidos —, desde el restaurante de enfrente unos hombres, vestidos con chaqueta sobre chaqueta y desvelados a fuerza de tinto tras tinto, lo miraban ya sin interrogarse entre sí pero con la pregunta muda en sus ojos “¿Y por qué el amigo Castrillón no escribirá el nombre de su mujer?”.

..... Antes antes de antier, o sea anteanteantier, o sea el domingo, fue cuando descubrí yo que algunos reaparecidos no le gustábamos. Entonces él todavía sentía curiosidad, o quizá no era sino inercia lo que le hacía desplazarse con el gentío a fin de cotejar lo que para ese instante ya nadie ponía en duda, que reaparecíamos. La reaparición casi siempre despuntaba con un grito a la distancia que hacía entumecer a las mujeres de faldas largas y siempre negras, temblar a los niños de mejillas encostradas y lustrosas como el caparazón de una tortuga, vacilar a los ancianos que empujaban un bastón frente a sus zancadas artificiosamente cortas. Nadie corría, a pesar de saber que otro de los “idos” había vuelto. Iban despaciosos, con un afán de demora, primero desplazándose por las aceras, pero luego, cuando sumaban suficientes curiosidades como para detener el tránsito de autos y busetas, se desbordaban hasta las calles. En el silencio sólo lijado por el resbalar de las suelas y el roce de las ropas, se presentía el miedo, un miedo furtivo como el movimiento de la mano que guardaba en el bolso uno de aquellos retratos de hombres-niño o en el histérico mandato con el cual las madres, de pronto conscientes, enviaban de vuelta a sus hijos para ocuparse en sus casas de quehaceres inútiles. Supongo que en todas esas personas próximas al grito que se iba convirtiendo en lamento, ganaban altura un par de certezas como dos serpientes que se enroscan. La primera era más bien un ruego: “no es mi hombre, no es mi hombre”. La segunda, más bien un propósito: “y si lo fuera, yo no voy a dar un espectáculo”. Y sin embargo a la hora de llegar a la plazoleta, a la esquina, al quicio de la puerta de donde provinieran los alaridos, una de las serpientes se desenroscaba y entonces aquellos desafortunados que resultaran ser los deudos caían de rodillas frente al recién llegado y de sus bocas comenzaba a brotar el mortificante espectáculo de la viudez y de la orfandad como un árbol quebrándose en una tormenta. El árbol era esa fe pequeñita que había comenzado a crecer desde que el nombre de su hombre había brillado por su ausencia en la lista de los muertos que semana con semana se adhería a los muros gigantes de la Fiscalía; un tallo que ganaba altura y grosor porque tampoco el nombre había sido escrito en los diarios ni mencionado en los noticieros de la televisión, y así, con el paso de las semanas, un árbol, y ya, no hay por qué extenderse en una imagen tan obvia de bosques interminables. El caso es que pocos días ofrecieron la enseñanza de que los desaparecidos reaparecían en las calles del barrio casi siempre con un agujero en la frente o sin piernas, como si del suelo hubiera emergido algo lleno de dientes y de hambre, y luego la mordida, y luego más luego, no hay que ser genio, los chorros de sangre vaciándolos hasta dejarlos como los encontrábamos, acartonados por la deshidratación. Pero también muertos sin cabeza, con el pecho destrozado a machetazos, con los mangos de los cuchillos todavía sobresaliendo de sus vientres; muertos azules, dulzonamente olorosos, desnudos e hinchados igual que de embarazo, pariendo todos una muerte prematura como prematura fue su adultez, si no véanles esas piernas flacas y las rótulas saltonas, como prematura habrá sido su vida si pudieron esperar a nacer en otro país no tan efímero como el nuestro. Los desaparecidos reapareciendo casi siempre muertos y él, el amigo Castrillón —era predecible— sacando siempre la plumilla con disimulo y palomeando el nombre que él había creído inventar sumando un nombre cualquiera y un apellido cualquiera, y ya ven, descubriendo por causa de los murmullos que él cazaba al vuelo entre los círculos concéntricos de personas, que no, que otra vez había dado en el blanco sin querer, en un blanco o en un morocho o en un amarillo, en un hombre de cualquier color de piel pero sobre todo pálido, o sea del color de lo bien muerto, cadáver a cuyos nombre y apellidos, la gente comenzaban a agregar datos como que hijo de quién y oriundo de dónde, y que si estaba con el ejército o con la guerrilla o con los paramilitares o con los narcos o con el siempre interminable bando de los inocentes. En ocasiones, sin embargo, rarísimas ocasiones eso sí, las dos serpientes se desenroscaban juntas y en lugar de un cadáver y de nuestra boca apretada para no soltarnos a dar alaridos (y digo nuestras y soltarnos, así, en plural, para no sentirme tan solo), nos encontrábamos con un cuerpo todavía en pie, todavía sin otros orificios que los normales, los del desagüe del cuerpo y los de la entrada del mundo, y entonces nuestras bocas (ahí voy de nuevo, arrebañándome), nuestras bocas eran todo besos y nuestras manos se convertían en todo palmadas y en todo aplausos como en un teatro, y cada palabra resultaba ser una felicitación para quienes casi huérfanos y casi viudas ahora podían, a pesar de la consigna compartida de no dar un espectáculo, comenzar la fiesta de los vueltos en vida. . . .

. . .

..... Supongo que el amigo Castrillón tenía los ojos apropiados, como decir, llenos de las cicatrices invisibles que da la experiencia, para distinguir lo que él suponía las farsas y embustes de los falsos extraviados, de aquellos desaparecidos auténticos. Esto era así porque, aunque los más de los reaparecidos permanecían estáticos en medio de la gente con esa estúpida sonrisa y con los ojos húmedos, sin compostura, dejándose mojar por la emoción, algunos no reaparecían con esa mirada de lluvia y menos aún eran capaces de dibujar aunque fuera una mínima sonrisa que simulara la dicha. Ese domingo el amigo Castrillón miró al hombre de los cabellos largos y los ojos verdes, y supo de inmediato que allí no había existido un secuestro ni una amenaza de muerte ni nada que no hubiera sido una decisión propia por esfumarse, ¡carajo!, se le escapó la injuria a él, porque una desaparición voluntaria por motivos que me importan una mierda, infiero que pensaba él, no cabe en estas páginas mías, así que él cerró de golpe su cuaderno y dejó sin anotación el nombre de Eusebio Perdomo, que de las tierras calientes de Valle, que policía de “El minuto de Dios”, que ¡hijo de puta!, alcanzó a rematar el amigo Castrillón, sólo por eso, por haberse esfumado a voluntad.

..... Antes antes antes de antier, es decir, el sábado, ya empezaba a no ser tan milagroso su Directorio de los desaparecidos , como él le llamaba al cuaderno de tapas gruesas y hojas enmarcadas. Había ya tantos reaparecidos despatarrados en las aceras, cuando las puertas de su casa se abrieron ese sábado por la mañana, y continuaban allí por la noche, aquí y allá, en cantidad sitios del barrio, sin que las autoridades se dieran abasto para tanto levantamiento de cadáveres. Aquello era un exceso. La fetidez y las imágenes siempre macabras de rostros con ojos abiertos y bocas destrabadas nos empujaban a dar rodeos por otras calles. Las mujeres iban abrazando a sus hijos a fin de que no miraran y el tránsito se tornó insoportable pues de pronto apareció un muerto a mitad de la calle y a ver quién lograba convencer al policía que el atropellamiento fue una redundancia, un redundante punto final donde ya preexistía un punto final. La cantidad reaparecidos, de “vueltos a casa”, de “bienvenidos”, de “hijos pródigos” de ese sábado, dejaron en claro lo que un día antes sólo había sido un mal presentimiento: quienes retornaban eran un estorbo, sobraban. Sus propias gentes los habían echado de un territorio que de pronto ya no les pertenecía, los desplazaron, porque los desplazados, allí, de vuelta, con su materialidad visible, sólo servían —si retornaban muertos— para extinguir la esperanza que la palabra Desaparecido , siempre etérea y siempre abstracta, había sabido sembrar en las familias. Sus hombres-niño volvían del limbo sólo para atraer a las moscas, a los perros, a los buitres, a las camionetas blancas de la Fiscalía, a los sitios geográficos y legales adonde una vez hecho llegar el cuerpo, se les enterraba en actas blancas flanqueados con las presuntas causas de la muerte y se les volvía a desaparecer, ahora sí que para siempre, bajo paladas de tierra en las recién inauguradas fosas comunes. Y si regresaban con vida —vida menguada; restos insuficientes de vida— pues se volvían una carga, enfermos de soledad y de resentimiento porque su mujer ya era de otro y de otros los hijos que fueron suyos. Por eso ya desde el sábado mismo resultaba sospechoso que el amigo Castrillón se entercara en continuar recorriendo el barrio, acercándose a los muros de La Defensoría del Pueblo donde se adherían los retratos de los desaparecidos, revisando en los periódicos todas las secciones de clasificados que, eufemísticamente, tenían un apartado titulado Por encontrarse , oyendo como sin querer las charlas en las cuales se mentaba un nombre con nostalgia, un nombre que sonaba a intemperie y a escarcha, y que hacía temblar. El amigo Castrillón había dicho, dicen, que escribía para corregir las tragedias, que su directorio tenía la finalidad de dar una segunda oportunidad a los desaparecidos. Dicen que antes de saber de su poder milagrero, él hablaba de resarcir destinos porque si alguien aceptaba usar de nuevo los nombres de todos los desaparecidos que él iba escribiendo en su cuaderno —cuando todavía no le daba a él por inventar y por atinar, con sus nombres ficticios, en personas reales que podían estar dentro de nuestras fronteras, sí, batallando o agonizando o encrueldándose o reventando de gusanos, pero también fuera de ellas, de las fronteras nuestras, vagando bienaventuradamente sin matar y sin morir en el anchuroso mundo que, ya se ve, no es tan anchuroso como se cree cuando se deja oír la llamada del milagro—, que si alguien aceptaba alguno de los nombres inscritos con apresuramiento en sus páginas, listas y listas interminables de nombres reales que pertenecieron a seres humanos de pronto irreales, y rebautizaba entonces con los viejos nombres los nuevos cuerpos, entonces con los bautizos de las criaturas recién nacidas que habrían de ser el futuro del país cuando el país dejara de ser el mal país que era ahora para sus hijos, entonces se podrían completar las biografías inconclusas de quienes fallecieron a destiempo. . . .

. . .

..... Muy bonita, muy encomiable su obra y argumentada sin grietas como todo buen delirio, pero lo extraño, lo sospechoso es que mientras escribía en su libreta “María Isabel Vélez”, “Francisco Penagos”, “Ruperto Angarita”, con esa letra suya tan llena de adornos como una hilera de bellos carruajes montándose en el renglón, al mismo tiempo iba brotando de su boca un susurro que sólo cogía forma si uno se acercaba hasta la órbita de su aliento alcohólico y se le ponía a tiro, y entonces “Violeta”, siempre “Violeta”.

..... Antes antes antes antes de antier, es decir, el viernes, fue cuando comenzó esta historia. Era de mañana y, aunque yo seguía dormido, mis oídos llevaban tiempo ya extrañando el rumor del mar y, nostálgicos, mis poros se abrían sin encontrar los calores extremos de cada alborada. Habré sido uno de los primeros reaparecidos porque el amigo Castrillón estaba metiendo sus manos frías y largas bajo mi camisa, cuando abrí los ojos y lo sentí resbalando sus palmas sobre mi piel, buscando el sitio donde las balas tenían que haber entrado o tenían que haber salido. Cuando abrí los ojos, él, con toda su nariz y todos sus cabellos revueltos, se echó hacia atrás como si hubiera visto un fantasma y yo, a mi vez, grité. No fueron tan inmediatas nuestras reacciones, sin embargo, como para que yo no hubiera tenido la oportunidad de encontrar antes, en su manera de mirarme, en sus ojos de niño o de loco, algo semejante a los enormes boquetes que de pronto aparecen en los techos de las casas por donde luego se cuela la lluvia y va mojando los muebles y enmoheciendo las paredes hasta que todo termina por pudrirse. Vi la inundación y la podredumbre y la tristeza flotando en la superficie húmeda de su mirada, y después, ya se sabe, yo grité y él se fue de espaldas o tendría que decir de culo, porque su culo fue lo primero que tocó suelo, posteriormente su espalda y, sólo al final, aterrizó su asombro al aceptar que se podía regresar vivo de donde se hubiera estado. “¡Vivo, Violeta!”, “¡vivo!”, comenzó a repetir como un rezo y yo seguí gritando porque no más playa en Soladero y no más “Mi negra, linda” y no más los niños que aprendí a querer como míos, que es donde yo había estado desde que decidí, voluntariamente, largarme de esta vaina de ciudad y de país, más allá de las fronteras de la muerte nacional. Ese viernes triste comenzó la historia, al menos para mí, porque, para él, su historia, tuvo que haber empezado antes, seguramente con el descubrimiento de su don. Se habrá topado él con su poder mágico de forma azarosa, igual que el primer prodigio logrado por el rey Midas al tropezar con un trozo de mierda para verlo transformado en oro; así habrá escrito el amigo Castrillón el primer nombre en su directorio, casi como sin querer, y, de pronto, como sin querer también, ¡un rey Midas entre nosotros... con el poder de hacer reaparecer a los desaparecidos! La historia tuvo que haber empezado ahí o quizá un poco más atrás con una presumible llegada de él a su casa alguna muy tarde noche o alguna muy temprana mañana para encontrarse con un silencio y con un frío que no conocía, y entonces hizo los primeros llamados suaves como para no despertarla pero quizá también para no consumirse de golpe la esperanza, “Violeta”, “Violeta”, y luego los zapatazos escaleras arriba y las puertas que se abren y se cierran, y entonces “¡Violeta!” ya a gritos histéricos, y quizá ya desde allí, aunque cómo asegurarlo si yo no me hallaba en esta historia en tal momento, quizá ya desde allí el temor por la miserable disyuntiva que nació con la ausencia de su mujer: muerta o desaparecida a voluntad.

|

…..

…..